드디어 세렝게티 국립공원

우리는 잔지바르에서 사흘 밤을 자고

드디어 탄자니아 여행의 주 목적지인 세렝게티 국립공원으로 떠날 수 있었다.

마침 출발 전날 잃어버렸던 짐가방을 돌려받아서

가벼운 마음으로 출발할 수 있었다.

그런데 무슨 까닭인지 딸네 부부와 다른 비행기로 출발을 해야 했다.

우리가 탄 비행기는 조종사가 한 명, 그리고 승무원이 한 명,

그리고 좌석은 열여섯 개가량 되었으나

실제 승객은 여덟 명이었던 걸로 기억한다.

국내선이 뜨고 내리는 잔지바르의 비행장은 아주 규모가 작았다.

더군다나 우리가 타고 갈 비행사는 그 비행장을 사용하는 항공사 중에서도 가장 작은 규모인 것 같았다.

비행기 시간을 기다리는 동안 불안한 마음이 드는 걸 어찌할 수가 없었다.

전광팥에 보이는 항공기의 출발과 도착 현황에 믿음이 가질 않아서였다.

우리가 탈 비행기의 flight number가 보이지 않아서였다.

그런데 그런 현대적인 시스템보다

나에게 마음의 안정을 가져다준 것은 항공사 직원의 말이었다.

불안한 마음 때문에 항공사 데스크에 가서 우리의 비행에 대해 물었더니

직원이 비행기를 타게 될 때가 되면

자기가 우리를 데리러 올 거라는 말을 했는데

그 원시적인(?) 대답에 무한한 믿음이 갔다.

발전되었다고 하는 IT가 제공하는 시스템보다는

직원의 말이 더 신뢰도가 높은 곳이 바로 탄자니아의 잔지바르 공항이라는 생각이 들었다.

우리와 같은 비행기를 탈 예정이었던 젊은 커플은

비행기 시간 때문에 불안한지 연신 일어섰다 앉았다를 반복하며

대기실 안에 있던 공항 직원에게 질문을 했다.

비행기가 떠날 시간이 되자 항공사 직원이 나타나더니

우리가 타야 할 비행기의 승객들을 모았다.

이름을 부르지도 않고 대충 얼굴을 보더니 의심도 없이 승객들을 모아서

비행기가 있는 곳으로 안내를 했다.

우리가 탄 비행기는, 확실한 기억은 없지만,

통로를 가운데 두고 한쪽에 좌석이 하나, 그리고 다른 한쪽에 좌석이 하나인지 둘인지가 있는

아주 작은 비행기였다.

우리가 탄 비행기는 시간이 지나며

처음 비행기에 다던 순간의 불안감을 우리에게서 슬며시 밀어냈다.

프로펠러의 소음을 빼고는 별 불편을 느껴지지 않았다.

그도 그럴 것이 비행시간이 30분 정도로 짧았다.

불편함을 느낄 시간적 여유가 많지 않아서 그랬을 것이다.

양떼구름이 한가하게 떠도는 하늘과 땅을 구경할 수 있을 정도로

비행기는 안전하게 하늘을 날았다.

세렝게티 국립공원 비행장의 규모는

한국의 시골 읍내의 시외버스 정류장 만한 규모였다.

'Out of Africa' 같은 영화에서 본 것처럼 활주로는 포장이 되어 있지 않았다.

비행장 건물 주변엔 비행기를 기다리는 승객들과

새로 도착하는 여행객을 맞으려는 사파리 여행 가이드들로 붐볐다.

우리는 거기서 우리의 가이드를 만났다.

Simon과 David, 그 두 사람이 우리들을 거의 일주일 동안 안내할 예정이었다.

아내와 내가 도착하고 나서 얼마 되지 않아 딸네 부부가 도착했다.

Simon과 David는 사파리 차량 옆에 작은 테이블을 마련하고

샴페인 한 잔씩을 따라 주었다.

그리고 건배를 했다.

새로운 만남, 그리고 새로운 여정에 대한 축복을 나누는 자리였다.

눈을 돌려 보니 광활한 초지가 펼쳐져 있었다.

'세렝게티'가 스와힐리어로 '광활한 평야'라는 뜻을 증명이라도 하는 듯이

그렇게 우리 앞에 펼쳐져 있었다.

사진의 젊은 커플은 유투버인 듯.

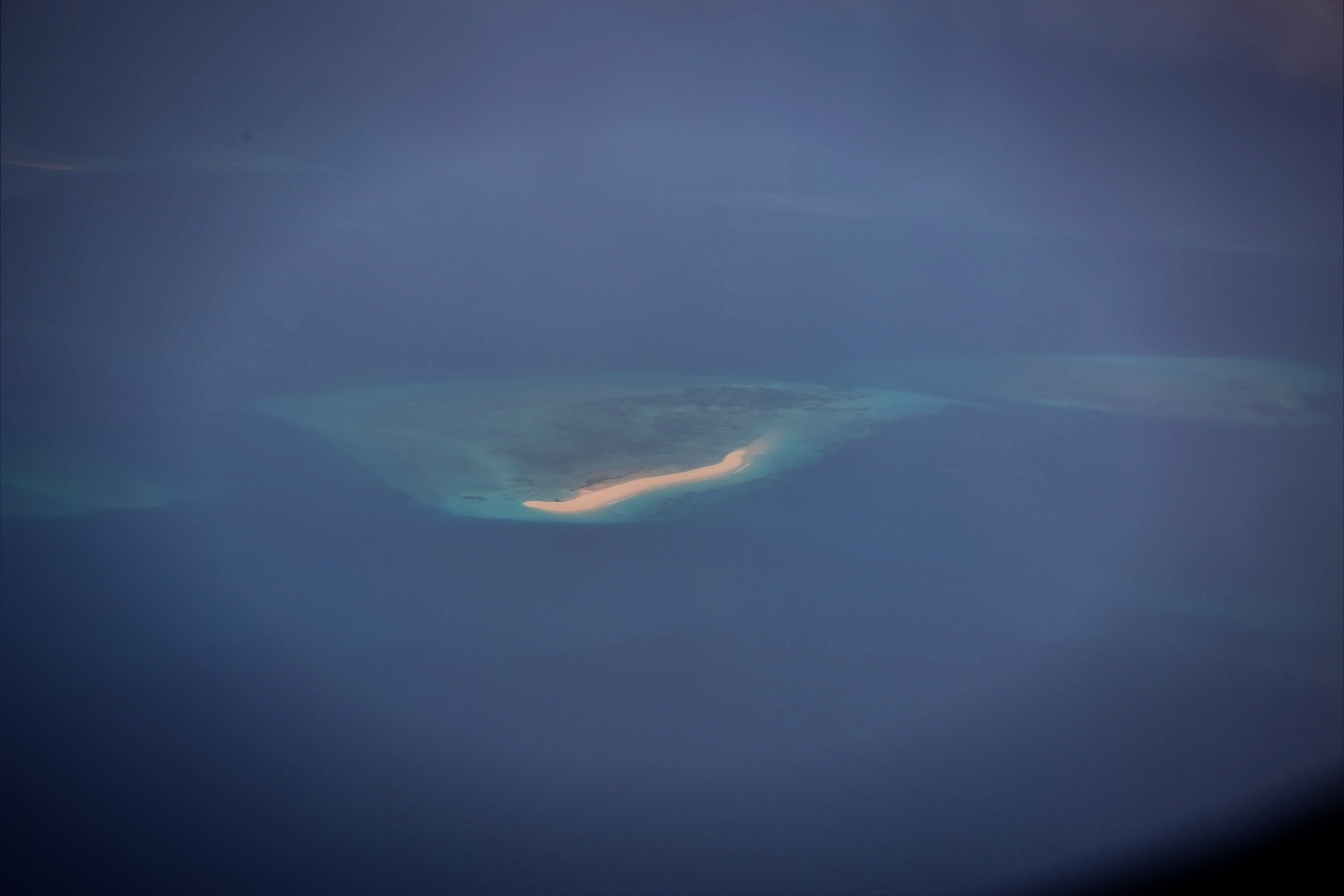

잔지바르 비행장에서 이륙한 뒤 찍은 사진

비행기에서 본 잔지바르

하늘에서 본 세렝게티 국립공원

친절한 가이드 Simon

'Tanzania 일기' 카테고리의 다른 글

| 세렝게티 국립공원에서 첫날 만난 동물들 (2) | 2024.08.21 |

|---|---|

| 잔지바르의 Stone Town 2 (0) | 2024.07.24 |

| 잔지바르의 Stone Town 1 (2) | 2024.07.24 |

| Tanzania 일기 - 잔지바르의 Marafiki Beach Hotel (3) | 2024.04.20 |

| Tanzania 일기 - 드디어 Zanzibar 1 (4) | 2024.03.05 |