월간잡지 길벗과의 인연

3년 전이었을 것이다.

한국을 방문했을 때

고교 동기인 J를 만났다.

J는 문화와 미디어를 담당하는 정부 부처의 공무원으로 일을 했고

마지막으로 국립 중앙 도서관장으로 정년퇴직을 했는데

지금도 책과 문화 전반에 대한 대한 관심과 애정은 식을 줄 모른다.

그와 얼굴을 마주했을 때 J는 나에게 '길벗'이라는 잡지에 대해 소개를 했다.

은퇴하신 목사님이 한 분 계신데

그분이 아침에 노숙자들을 위해서 아침식사를 제공하는

봉사를 하신다고 했다.

당연히 그런 봉사를 위한 후원금이 필요하고.

후원을 하신 분들에게는 감사의 표시로 잡지를 만들어 매달 보내드리는데

그 잡지가 바로 '길벗'이라는 게 J의 설명이었다.

그 잡지에 내 글과 사진을 싣고 싶은데

당연히 원고료는 없고 순수한 재능기부의 개념으로 받아들여 달라는 부탁을 덧붙였다.

나로서는 영광이 아닐 수 없었다.

내 글과 사진이 실리는 잡지가 있다는 것 자체가 어깨가 들썩이는 일이 아닐 수 없지 않은가.

게다가 아름답고 숭고한 목적을 위해 발행되는 잡지에

내 마음 한 조각을 보탤 수 있음은 더할 나위 없는 행복, 그 자체였다.

그런데 그런 제안에 처음에 선뜻 마음을 내밀 수 없었다.

이전에도 2 년 동안 월간잡지에 글을 기고한 적이 있었는데

별나게 훌륭한 글도 아님에도 마감시간에 쫓겨야 하는

부담감의 무게가 어마어마했다.

글로 밥벌이를 하는 사람은 아니어도

그 글을 읽는, 보이지 않는 사람들의 눈길이 겁이 났기 때문이었다.

글의 마무리를 위해 몸과 마을을 졸이다 잠이 들었는데

꿈속에서 마지막 문장이 떠올랐고 눈을 뜨면서

꿈의 기억을 더듬어 글을 완성한 적도 있었다.

결론적으로 아무런 부담을 느끼지 말라는 J와 목사님의 따뜻한 마음 씀으로

나는 길벗과의 동행을 시작해서

만 2년 하고도 넉 달이 지났다.

나는 블로그를 운영하고 있는데

시와 때에 맞춰 적당한 글과 사진을 잡지 편집자(목사님 본인)가 선택을 해서

잡지에 실으니 나로서는 신경을 쓰지 않아도 되었다.

그런데 올 3월과 4 월호를 편집하면서 목사님으로부터 연락이 왔다.

잡지에 실을 알맞는 글과 사진을 보내달라는 부탁이었다.

목사님도 최근에 블로그에서 신통한 것을 찾기가 쉽지 않으신 것 같다.

사실 최근 들어 글이 잘 되질 않는다.

은퇴한 뒤 내 삶이 좀 흐리멍텅해진 것이 아닌지 모르겠다.

글을 시작하는 것 자체가 귀찮아서 컴퓨터 자판 앞에 않는 것 자체가 꺼려진다.

4 월호 원고는 아주 엤날에 한국에 갔을 때

통영을 방문한 글을 보내드렸다.

예전의 내 글을 읽으면서 마음이 따뜻해졌다.

나는 요즈음 어떤 마음으로 살고 있는지.

사물에 무감각해져서 살고 있는 것은 아닌지.

부활을 며칠 앞 둔 오늘 봄비가 내린다.

베란다에서 겨울을 지난 나무들에게서 파릇파릇 푸른 잎이 돋아난다.

나에게도 봄이, 부활이 오면 좋겠다.

My Encounter with the Monthly Magazine 길벗(Company)

It must have been three years ago when I visited Korea and met J, a high school classmate. J had worked as a civil servant in a government department responsible for culture and media, and had retired as the director of the National Central Library, but his passion for books and culture remained undiminished.

When we met, J introduced me to a magazine called "Gilbut." He mentioned a retired pastor who volunteered to provide breakfast for the homeless every morning. Naturally, funds were needed for such charity work, and as a token of gratitude to donors, a magazine was published monthly and sent out. That magazine was "Gilbut," as J explained it.

I couldn't help but feel honored. The idea of having my writing and photos featured in a magazine was exhilarating. To contribute a piece of my heart to a publication dedicated to such beautiful and noble purposes was the epitome of happiness.

However, I couldn't readily accept such a proposal. I had contributed articles to a monthly magazine for two years previously, and the weight of meeting deadlines, despite not being particularly outstanding, was daunting. Even though I didn't make a living from writing, the thought of unseen readers scrutinizing my work was intimidating. There were times I fell asleep from exhaustion while crafting the final lines of my articles, only to awaken and complete them with the memory of a dream.

In conclusion, with warm encouragement from J and the retired pastor, I embarked on my journey with Gilbut. It's been two years and nearly four months since then. I run a blog, and the editor (the pastor himself) selects appropriate pieces to feature in the magazine, sparing me the need to worry about it.

However, in editing the March and April issues, I received a message from the pastor. He asked for suitable articles and photos to be submitted, suggesting that he was finding it difficult to find fresh content lately. Truth be told, my recent writings haven't been as successful. I wonder if my life has become somewhat dull since retiring.

The manuscript for the April issue I submitted was about my visit to Tongyeong, Korea on an unusually warm day.

As I read my previous writings, my heart warmed. I pondered on my current state of mind, wondering if I've become insensitive to things around me.

As I write this on the eve of Easter, the spring rain falls outside. Fresh green leaves emerge from the trees on my balcony, having endured the winter. I hope for a spring, a resurrection, in my own life.

길벗 4월호에는 예전에 썼던 글, '통영에서'가 실렸습니다.

통영에 왔습니다.

아침 여섯 시 반에 출발 해서

근 다섯 시간이 걸려 도착한 통영의 첫 인상은 평화였습니다.남쪽이긴 하지만바닷 바람 때문인지 추위가 옷 속을 뚫고 들어왔습니다.

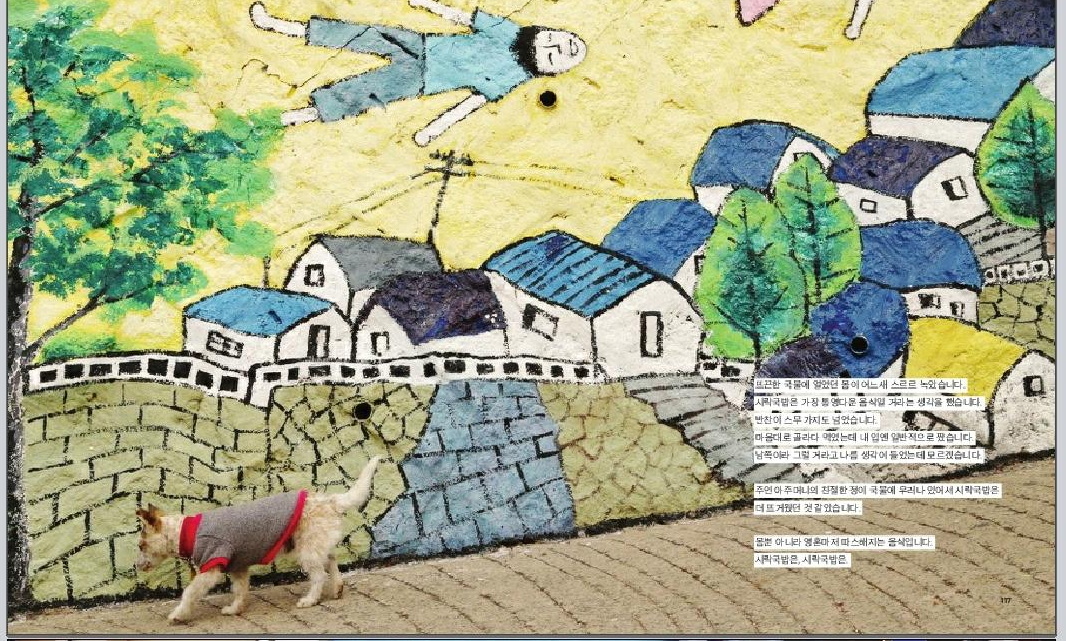

우리는 제일 먼저

동피랑이라는 곳에 있는 벽화 거리를 천천히 거닐었습니다.

벽화가 건네는 이야기에 귀도 기울이고

말을 거네기도 하면서

천천히 시간을 잊고 걸어다녔습니다.

시간이 지나며 몸이 오슬거리며 시장기가 몰려 왔습니다.

우리는 시장통으로 발길을 옮겼습니다.

서호 시장 안에 있는 작은식당에서 '시락국밥'을 먹었습니다.

여러 생선을 끓여 우려낸 국물에

시래기를 넣어 만든 국밥입니다.

아침 일을 마치고 바다에서 막 돌아온 어부들이

시린 바닷 바람만 가득한

몸의 허기를 채우기 위해 먹던 음식이 아닌가 합니다.

뜨끈한 국물에 얼었던 몸이 어느새 스르르 녹았습니다.

시락국밥은 가장 통영 다운 음식일 거라는 생각을 했습니다.

반찬이 스무 가지도 넘었습니다.

마음대로 골라다 먹었는데 내 입엔 일반적으로 짰습니다.

남 쪽이라 그럴 거라고

나름 생각이 들었는데 모르겠습니다.

주인 아주머니의 친절한 정이

국물에 우러나 있어서 시락국밥은

더 뜨거웠던 것 같았습니다.

몸 뿐 아니라 영혼 마저 따스해지는 음식입니다.시락국밥은,

점심을 먹고

지인이 예약해 둔 민박집을 찾아가 짐을 풀었습니다.

대문이 예뻤습니다.

안채로 들어가는 초록색 문이

하얗게 칠한 집을 배경으로 도드라졌습니다.

색깔만으로도 기분이 상쾌했습니다.

데크에 놓여진 테이블에 잠시 앉아 있었습니다.

지나가는 배에 대고 무어라고 소리치면

바로 대답이 돌아올 만큼

바다가 가깝게 있는 곳이었습니다.

어부들 몇이 배 위에서 낚시를 하는 모습이 한가로왔습니다.

한 겨울이지만 어께에 내려 앉는 햇살의 무게가

기분 좋게 느껴졌습니다.

머리가 긴 남자 주인의 인상이 아주 좋았습니다.

"예술하는 분이세요?"

기자라는 답이 돌아왔습니다.

여주인은 커피를 마시겠냐고 물었습니다.

물론 우리 대답은 '예스!"였음을 짐작하실 겁니다.

잠시 후에 커피를 갈고 내려서

백자의 정갈한 빛을 띤 커피잔과 함께 들고 나왔습니다.

아 그리고 말입니다.

아주 선명한 오렌지 빛깔의 곶감도 한 접시 곁들였습니다.

산청이라는 곳에서 가져온 것이라고 하더군요.

산청은 우리가 통영에 오면서 표지판으로

이미 친숙해진 곳이었습니다.

어때요, 두 부부의 마음이 보이지 않아요?

여러 빛깔들 때문에

커피를 마시기도 전에

입 안이 상쾌해졌습니다.

바다가 가까이 바라다 보이는 테이블 주위엔

얼마 동안 시간이 비껴 지나갔습니다.

햇살이 따스했습니다.

우리는 밖으로 나와

통영 중앙 우체국으로 향했습니다.

청마 유치환이 연인 이영도 시인에게

연서를 써서 부치던 곳입니다.

-사랑하는 것은 사랑을 받는것보다 행복하나니라

오늘도 나는 에메랄드 빛 하늘이 환히 내다뵈는

우체국 창문앞에 와서 너에게 편지를 쓴다-

실제로 우체국 창문으로 에메랄드 하늘빛을 볼 수 있을까 하는 의문이 들기는 했습니다.주변의 건물들이 높기 때문입니다.

그래도 우리는 청마를 흉내내어각자 아내에게 엽서를 썼습니다.나는 미국의 아내에게 썼습니다.하지만 그것이 제대로 전달 될런지는 모르겠습니다.

아무래도 좋습니다.

예술을 사랑하는 사람들이 아주 많이 살았던 곳이라 그런지

그 기를 받아 우리 마음도 예술적이 된 것 같습니다.

시간이 천천히 흐르다가

때로는 멈추기도 하는 곳입니다,

통영은.

사랑 받기 보다는사랑하는 법을 배우는 곳입니다,통영은.

사랑하길 원한다면,평화롭길 원한다면,어서 이 곳으로 오시길 바랍니다.

이젠 나도 저녁 식사를 위해 밖으로 나가야 할 것 같습니다.막 어두워지기 시작하면서이 글을 쓰기 시작했는데이젠 바다 저 건너편의 상점의 네온 불빛이 물 위에서 너울너울 춤을 춥니다.

평화로운 밤이 되길 바랍니다.나도 오늘 밤은 깊은 잠을 잘 것 같습니다.

PS 나중에 안 사실이지만 여러가지 생선을 곤 국물이 아니라 장어를 곤 국물이 맞습니다.

In Tongyeong

I arrived in Tongyeong after a six-hour journey that began at six in the morning. My first impression of Tongyeong, despite being in the south, was one of tranquility. However, the sea breeze brought a chill that penetrated my clothes.

Our first stop was Dongpirang, a mural street, where we strolled leisurely. We listened to the stories depicted in the murals, sometimes engaging in conversation, and lost track of time.

As time passed, hunger crept in, and we found ourselves drawn to the market alley. We wandered into a small restaurant in Seoho Market and had 'Siraegukbap,' a soup made by boiling various fish and adding seaweed to the broth. It seemed like the kind of food fishermen returning from the cold sea would eat to warm themselves up.

As my frozen body thawed in the warm soup, I realized that Siraegukbap was quintessentially Tongyeong. We were served over twenty side dishes, and though I tried to choose wisely, everything tasted salty to me, more than usual. Perhaps it was because we were in the south, but I couldn't be sure. The kind hospitality of the owner seemed to make the Siraegukbap even warmer.

Siraegukbap isn't just food for the body; it warms the soul too.

After lunch, we made our way to the guesthouse that a friend had reserved for us. The entrance was charming, with a green door standing out against the backdrop of a white-painted house.

Just the colors alone lifted my spirits. We sat at a table on the deck for a while, where we could see the sea and fishermen on boats.

"Are you an artist?" I asked the man with long hair.

"I'm a journalist," came the reply.

The lady asked if we wanted coffee, to which our answer was a definite "Yes!" Later, she brought us coffee in porcelain cups with a clean white sheen. Oh, and there was a plate of vibrant orange persimmons too, she said they were from Sacheon. Sacheon was already familiar to us as we had seen signs for it on our way to Tongyeong. Can you see the love between the couple?

The refreshing colors made my mouth water before I even tasted the coffee.

Time seemed to slip by peacefully as we sat around the table overlooking the sea. The warmth of the winter sun on my shoulders felt pleasant.

After a while, we went outside and headed to the Tongyeong Central Post Office. This was where Choi Ji-woo's character used to send letters to Lee Young-do, the poet, in the drama "Winter Sonata."

- "Being loved is happier than loving someone." -

I wondered if we could really see the emerald sky through the post office window. The surrounding buildings were tall, after all. Nonetheless, we each wrote postcards to our spouses, imitating the characters from "Winter Sonata." I wrote to my wife in the U.S., although I'm not sure if it will reach her properly.

Anyway, it's fine. It seems that Tongyeong, where many art lovers lived, has made our hearts artistic too.

Time flows slowly here, sometimes even stopping altogether. That's Tongyeong for you.

It's a place where you learn how to love rather than seeking to be loved. If you want to love, if you want peace, please come here soon.

Now, I think I should go out for dinner. I started writing this as it was getting dark, but now the neon lights of the shops across the sea are dancing on the water.

I hope you have a peaceful night. I think I'll sleep well tonight too.

PS. It's a fact I learned later, but the soup is made with eel, not various fish.

한국의 월간잡지 "길벗"은 인문·사회·문화 등 다양한 주제를 다루는 문화잡지입니다. "길벗"은 특히 국내외 문화·사회 현안을 분석하고, 문학과 예술, 역사 등에 대한 다양한 시각과 인터뷰를 통해 독자들에게 다양한 정보와 통찰력을 제공합니다. 또한, 문학 작품과 시를 게재하여 문학적 즐거움을 선사하기도 합니다. "길벗"은 문화적인 관심과 깊이 있는 이야기로 독자들에게 인사이트를 제공하며, 한국의 문화 산업에 기여하는 잡지로 평가되고 있습니다. -ChatGPT-

월간 길벗은 한반도의 평화통일시대를 준비하고, 더 행복한 세상을 꿈꾸며, 사회적 약자와 취약계층을 지원하기 위해 발행되는 대중문화교양지입니다. 이 잡지는 감동과 행복한 마음을 전달하는 것을 목표로 하며, 판매 수익금은 계절별로 다양한 사회적 약자들을 지원하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 봄에는 장애인, 여름에는 탈북민, 가을에는 다문화이주민, 겨울에는 노숙인 등을 돕습니다. 또한, 널리 알려지지 않은 사회봉사단체와 이름 없는 사람들을 찾아 세상에 알리는 데에도 힘쓰고 있습니다1. -Copilot-

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 이제와 새삼 이 나이에 - 1/2 마라톤 (0) | 2024.03.31 |

|---|---|

| 나의 해방일지 (3) | 2024.03.29 |

| 손주들과 2박 3 일 (0) | 2024.03.18 |

| 유리창 닦기 (0) | 2024.03.13 |

| 손주들의 크리스마스 카드 (5) | 2023.12.17 |